卷首语:义渡是有情绪的

(资料图)

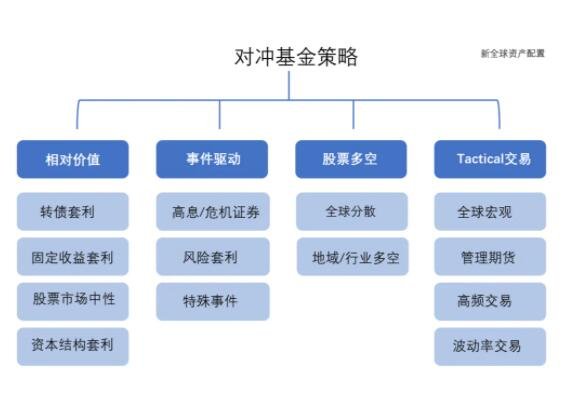

(资料图)

探访义渡,犹如在历史的汪洋里取一瓢。扁舟一棹,浮浮游游,却承载着千百年的信任和承诺。横亘在江、河、湖上的一叶叶扁舟,换了一代又一代艄公,枯黄的竹撑板变成了坚硬的钢铁,黏稠黄土铸就的渡口也有了水泥的新外衣。义渡可以是任何模样,但它又只是它自己。它将两岸的风土人情统统打上烙印,带着祖辈义气的承诺传递着最原始的信任和良善。当艄公从祖辈手上接过竹篙,就与这个不言说的承诺绑在了一起,他所承载的不仅是两岸的人间烟火,更是这片土地最质朴的奉献——与人方便,自己方便。

有人说,这些摆渡人日复一日、年复一年地守着小船,摆渡了时光,也摆渡了心灵。义渡是有情绪的。的确,在时间的长河里,它滤掉了人间浮华,沉淀出让人心生敬畏的涟漪。有义渡的地方,人与人、人与自然总能和谐相处。不管外面的世界有多繁杂,诱惑有多大,只有在这里,义,永远排在船头。

在这里,一代代义渡人总会上演一场场接力赛,不管世事如何变化,它始终在那里,见证着两岸百姓的悲欢离合,摆渡着不同的人生和命运。人们从义渡出发,坐船去远方,又从远方归来渡“义”回家。周而复始,义渡于无形中滋养了无数匆匆行在路上的灵魂。

已是第三次游走在三湘四水的渡口之间,对渡口的执着,大抵除了它的“江湖”就是独有的义气。它终有一天会消失,但这跨越时间的良善种在了这片土地上。好似在这里,与每一次离别握手言和,都会不忍心地说一声:不会远走高飞,转转就回。

当义渡艄公接过竹篙

就与祖辈的承诺绑在一起

8月初,沿着湘江、沅水、资水,我们一路找寻沿途义渡,感受带着祖辈义气的承诺、信任和良善。

富户善士捐田或募捐,义捐置产建渡时,或许没想到,这样的义举能在时代洪流里沉淀流传下来。那时候,在义渡摆渡的人都是择一本乡熟识之人,且品行兼优、身板结实、水性优越者担此重任,便于两岸往来。义渡在消逝,但这不成文的规矩延续至今。

“今天过河的人多吗?”船离岸边还有一段距离,有人就扯着嗓子跟渡工李永尧喊话。“还可以啊。”李永尧隔着驾驶室大声应道。船一靠岸,他忙着给乘船的人帮忙,上船的人给他递烟,没空接,又忙着给上船的乘客搬摩托车,搀扶老人和小孩,有人挑重担,他也要去搭把手。等所有人上船,他才去接过那根烟。这样的场景在邵阳新宁沉水渡口再正常不过。

“他人好,都喜欢坐他的船。”过河的陈女士说,65岁的李永尧已在此摆渡40余年,这个渡口是义渡,不收钱,能在这里摆渡的人都是人缘很好的,为人热情,十里八乡的人他都熟悉。

“我们这里也有老规矩,不管以前还是现在,渡工都要求是信得过,有耐心的人。”在岳阳县公田镇邓家渡,渡工周辉明也是耐得烦的人,他每次渡人都要将每个人渡到家门口,从没怨言。“这是个义渡,渡工就是义务劳动,需要有奉献精神。”公田镇政府工作人员刘海说,周辉明爱帮忙,自己解决不了的问题,他还会帮着咨询,过渡的人对他常怀感恩。

耐得住寂寞、守得住繁华,或许是义渡最直接的“义气”。邵阳武冈郑家渡口的渡工王金兵每天都花大量的时间守在渡亭,有时候一天或许才等来一人。“我在渡口留了电话号码,但我不能离开,因为我离开需要过渡的人就不能过去了。”特别是七月初的洪水,这个渡口几乎全淹没,为了不让渡船搁浅,他一个人在渡口上守了十天。

当然,有的义渡的渡工需要去打活粮维持自己生计,若是人缘不好,挑着箩筐“讨”粮食也不会有人给。“我们村以前的渡工就是靠打活粮。”在湘西花垣县大木树渡口,村支书王太军说,打活粮的渡工都是靠自己好人缘吃开的。到现在,大木树渡口的彭师傅也是人缘很好,他生病住院,村里人还轮流帮他摆渡,“他有难,我们不能视而不见”。

河水悠悠,义渡沧桑,大概只有在这里,义气和感恩不随时间流逝,“现在渡口标准化改造,渡工换了,但我们择人的标准依然符合义渡的气质。”

在义渡上,摆渡的渡工像在完成一场场接力赛,祖辈们将撑篙递给他们,他们心照不宣,接过来继续延续祖辈的承诺。

“讨米”“打活粮”“义气”“感恩”这样的词在义渡上重复,将碎片化的记忆连成一个整体。在这里,人们怀念过去,同时也感恩现在。

“这里过河不要钱,菩萨说的。”

湘西拉拉渡:有“翠翠”的渡口,像一个“和事佬”

部分有钱人无偿购船做慈善,渡工靠着公田养活,后来就打活粮,每年两次,挨家挨户收稻谷和玉米。现在有政府补贴,两岸百姓过河免费。

“嗷嗷……”几声狗吠,打破了早上6点拉拉渡的宁静。“你打我家狗?”“我没打,用石头吓了它。”一位妇人和狗的主人争执起来。那天洪安赶场,妇人从茶峒乘第一趟渡船过来,没想到碰上这事。正在两人争执时,拉拉渡靠岸,背背篓的老人呵斥,“都少块肉了吗?还吵什么!”看似无休无止的“战争”被调停。

“这是连心船,这里少不了它。”旁人见争执收场,感叹了一句。的确,在100多米宽的清水江河面上,牵着茶峒和重庆洪安古镇的拉拉渡,除了渡人,仍在扩散着义渡担当,继续充当“和事佬”。

一边是杭瑞高速,一边是319国道,汽车飞驰,中间的拉拉渡仍慢悠悠迎来送往。它相连湖南、重庆、贵州,三地人民背着棉花、棉纱、布匹、杂货、海味等货物从彼岸而来,交易后,带着药材、山货、桐油、五倍子等产品满载而归。都说它因“翠翠”闻名。殊不知,在清嘉庆八年(1803年)始建茶峒古城时就曾在此设军事机构永绥协,由协台率重兵驻守。茶峒古驿道和清水江水路贯通南北西东,是古代中原通往大西南的咽喉之地。1949年10月,中国人民解放军刘邓大军挺进大西南,原川湘公路大桥被敌人烧毁,解放军在两岸百姓的协助下,在拉拉渡码头用8只可以拖带小船的“娘娘船”,装成两艘简易渡船,载送部队渡河,进入洪安。现在从茶峒上船到洪安,爬上30级阶梯还能看到“复兴银行”遗址,这些留存的建筑成了历史的见证。

“故事说不尽的。”拉船的老汉黎世忠拿着特质卡口的拉槌卡在钢条上,拉着拉拉渡往返,“我啊,每天都在这个船上打转,有乘客来,我用拉槌拉着他们上岸,乘客下船,我用拉槌拉着船转身,如此往复。”他接手6年,拉槌每月要换一个。2005年前,这里有两个拉拉渡,牵船的是麻绳,全靠艄公用手拉。“蒋伯和杨伯的手都长了很厚的老茧。”后来,就剩下现在这只拉拉渡。“渡工的后人不愿意继续摆渡,才换了我们。渡口还保持着地方特色,比如在湖南这边上船一定要穿救生衣,在重庆那边上船就没这规定。”正说着,乘客上船,黎世忠倾斜身子,用拉槌控制好渡船,大声喊着让大家穿救生衣。

一切好像都在变化,但作为义渡的拉拉渡似乎并没改变。“现在两岸村民过河仍不要钱,团体游客乘船收取一元一渡,单个旅客也不收钱。”黎世忠说。

不见昔日边界纷争的拉拉渡变得极尽温柔,各处赶来目睹边城风采的旅客在这里集聚,争抢着上船,感受翠翠曾摆渡过的渡口。江中岛上有翠翠和小黄狗雕像,上岛需坐船,于是两岸有了乌篷游船,“洪安那边20条,茶峒12条”。因为游船,两岸又开始了无硝烟的“战争”。“50元起渡,湖南那边30元、40元也让上船。”洪安这边的船工不满,但当值的李佑全拿出记录本,游客翻看记录时发现,洪安这边30元也渡人,“你们不也一样吗?”他白了一眼,无话。

“你看,湖南又停电了,我们这里无论天冷天热都没停过电。”洪安的刘先生坐在岸边细数各种好,茶峒人经过,“这么好,你还娶我们这边的老婆,把女儿也嫁到我们这边?”听到这些渡工只是笑,“这是这里的特色,到了拉拉渡,就平衡了。”

“嘴仗”在拉拉渡旁不眠不休,但这样的比较到了晚上就会结束,两岸做生意的村民端上一碗甜米酒或一碗米豆腐,又或者做一碗撒上很多红糖的冰凉粉,他们会说,“这就是我们这个边界的特色。”

岳阳邓家渡:85岁的老渡工哭得像个孩子

旧时当地人自筹经费在此驾船摆渡,生产队时期村组给渡工工分,现在出行免费。

在湖南的义渡中,邓家渡是一个孤绝的存在,它以独特的地域品相承接了库区和外界的连通。

7月末的邓家渡青山绿水掩映,如一幅水墨画。刚行至岸边,渡工周辉明一路小跑过来,他黑红的脸上挂满汗珠,歉意一笑,就要开船。但大家纷纷捧起清冽绿水,不急着上岸。

邓家渡的前身为双港渡口,100多年前,该地为两条河流交汇处,河道较宽,阻碍了老百姓出入。当地人自筹经费,在此驾船摆渡。1970年代末,铁山水库修建,1981年在原摆渡地修建了邓家渡口,36年来,村民大多搬离此地,邓家渡却依旧免费服务着邓家至黄田,辐射横冲、邓家、双一、双二、庙坡、渡港、塘元、方家和花坡等9个村民小组280余人。

故土难离,85岁的老渡工万里荣就是留下来的村民,2012年,因年龄太大,不再让他摆渡。当了一辈子渡工的万里荣生活乱了,他只要碰到有人上岸,就会嚷嚷着想继续摆渡。

我们上船,从邓家渡直达万里荣家。12分钟,马达声声,船往前,犁开涟漪,水往后,小刁子鱼被惊得跃出水面,画一个半圆弧再次落入水中。万里荣家的房子很破,他把破木船拴在柳树上,不做摆渡人了,他就站在门口高地上,透过瓦背看它们,看一眼,叹口气,“这里只有三条,其实他这辈子撑坏的船更多。”

公田镇政府工作人员刘海绕到屋后,“万爹的‘豪华版’在这,比我们的新标渡更气派。”船停在他家菜园旁,坐凳上的沙发都是皮质的。把摆渡当生命部分的万爹没能摆渡后,心里空落落的,他子女和他8兄弟凑钱,给他买了这条船。逢年过节,他们要回家,一个电话他就可以开船去接了。“他耳朵不好,跟我母亲打配合,她接电话,他开船。我母亲走后,他开船的心思都没有了。”在邓家渡,万里荣像个坐标,他在,家延续。

“以前每次来,大中午都见不到他,他忙着摆渡送人,忙着干农活,现在母亲走了,他不怎么出门。”万小红上岛来陪他,发现父亲变了。不过父亲依然勤快,屋前屋后种满了蔬菜瓜果,还用高粱编织不少扫帚,他留着给家人。

59岁的渡工周辉明也来岛上见万嗲,万嗲拍拍他肩膀,转身拿了一盘西瓜,“吃西瓜,以后靠你了。”周辉明点头。“逢年过节人特别多,搬出去的人会回来,就算没亲戚,他们也会来转转,沾点故乡土回去。”这是个特殊渡口,大家房子淹没在水底,上船后一心就循着“家”去。清明节更甚,带着清明吊回来祭祀的村民,凭记忆寻找被淹没祖坟的方位,让周辉明开船过去,将清明吊插在祖坟所在的山脚下。“这对他们很重要,这几年每到清明节,我都会尽力帮助他们。”

他跟万爹会面,眼神交错,无需多言。见大家要离开,万爹拿着一些编织的扫帚,“你们喜欢的话都送给你们。”这时,大家摆手,万爹跟着走到岸边,手扶着晾衣绳,哭得像个孩子。

邵阳郑家渡口:洪水来临时,他在渡口守了十天十夜

民国时期郑姓人家捐赠渡船,渡工年底到每家每户称谷子抵过渡费。现在来回两趟才收1块钱。

在郑家渡口,孤独像河面漾开的涟漪,无限蔓延。

庄稼地包围的小渡亭里,自称“船王”的渡工王金兵时常一待就是半天,但往往有时没等来一个乘客。他有些灰心了,抬脚回家,刚走出几步,对岸就有人喊过河。

郑家渡两岸分别是回马村和西塘村,两个村子之间没有修桥,公路还不足以过小汽车,两岸三四千人需要从这里经过。但有摩托车的人家可以绕远路,避开了这儿渡口。郑家渡在民国时叫青山渡,渡亭顶梁上记录,1936年青山渡首士捐献摆渡船只,渡人过河。捐赠人姓郑,为了感念他的好,这个渡口后来叫郑家渡口。

“郑家渡一直是义渡,以前的渡工可不像我这般在这里等着乘客,他们根本忙不过来。”王金兵指渡亭旁的玉米地,他说对岸也有他们村的人,村民种庄稼还需过河。那时候渡河不需要交钱,渡工每到年底就去每家每户称谷子抵过渡费。

在没有修陡山水电站之前,郑家渡是非常繁忙的,对岸的西塘村朱家沿岸停了很多下宝庆、洞口高沙方向的船只。渡亭对面青砖黑瓦的房子,以前住的是朱家,“朱家那一片以前都是放排的,各种船只在那里靠岸,他们根据地利接运输,将货物通过放排运到宝庆。”王金兵说,以前食盐奇缺的年代,去广西挑盐的人也会经过这个渡口,他们一路走一路吆喝着卖盐,有时候还跟当地百姓置换物品。后来,水电站建成了,赧江不能通航,这里也慢慢萧条起来。渡口除了两岸的村民相互走亲戚,种庄稼,很少有外人。

渡口标准化改造后,渡工年龄有了限制,原先的渡工年纪太大不能摆渡,王金兵在村民的推荐下接下这活儿。“365天守着这个渡口,我不能种庄稼,回家吃口饭的时间有人过渡,稍微晚点就会被人埋怨。”他现在诚如自己取的“船王”,大概在这个渡口上,除了每天七八趟过渡的人,就真的只剩他这个船王了。现在的这个渡口是半义渡性质,来回两趟只收1块钱,“就是保油钱,我的工资是政府补贴,听说上一届渡工有两万左右,我现在还没领,具体多少不知道。”但“船王”也无奈,他说接手这个义渡就是责任,他每天还要从家里拿钱来补贴渡口。“我很矛盾,外出打工我一年不止挣两万,但是既然当上渡工,我又不能做甩手掌柜。”他常常陷入这种矛盾中。

可七月初的那场洪水给他了答案。洪水漫过河堤,淹没一部分玉米地,怕渡船搁浅,王金兵一个人在渡口上守了十天十夜,“我不守着,渡船上岸,洪水万一退一点,它就只能留在玉米地里,大家再要过河怎么办?”他指着旁边的田地,表示渡船上岸后,就连最基本的施救设备都进不来,那些需要上学的孩子怎么办?这十天十夜,他只敢打一小会儿盹,实在一个人憋得难受时,他就跟武冈地方海事处的姚学军聊天。“我很感动,好几个地方的船因为洪水搁浅上不了岸,可他却守着这艘船,让它安然入河。”或许,这些小事也是王金兵对义渡的坚持。

邵阳沉水渡口:“这里又热闹起来了,现在我们义务摆渡”

旧时渡工没工资,春秋两季挑箩筐去收稻谷,给半升、一升都都行。2004年后,恢复了义渡。

傍晚的沉水渡口更加繁忙,渡工来回给大家发救生衣,这时候,上船的多是“归人”。他们扛着锄头或骑着摩托车,手里提着香和纸钱,“伍公老爷农历七月生日了,提前做准备”。但问及渡口,谁都说不清缘由,“过河反正不要钱,菩萨说的。”

站在渡船上,远处的石山和扶夷江碧绿的水相互映衬,对面沉水村飞檐翘角的伍公祠香火袅袅,不用猜,“义”便由那而来。走进伍公祠,已是下午六点了,烧香拜佛的香客虔诚跪在蒲团上祈求菩萨保佑,守庙的老人续上一根又一根香。“这里的‘海波不扬’还是刘坤一题的。”村民陈德琏介绍,伍公祠的香火鼎盛,方圆百里的老百姓每逢家里嫁娶、拆旧屋、修新房、孩童升学、远处经商、打工等都要来给伍公老爷上一炷香,以求平安顺利。特别是过年过节还有农历七月伍公老爷生日,来朝拜的香客更是络绎不绝。

“最操心的就是我,不管香客什么时候来我都要迎来送往。”65岁的渡工李永尧说,他摆渡40多年了,香客不定时出现,他就得不定时摆渡,往往早上四五点就守在岸边了。最近,临近伍公老爷生日,渡河的人总向他打听唱大戏的事,他总是热心讲解。“农历七月,唱大戏4天,估计每天要渡七八千人。”他很兴奋,因为这样的热闹每年只有一次。

沉水渡口古来有之,但具体追溯到何时,没人能说清。陈德琏曾查阅典籍,试图找些蛛丝马迹。他发现,在南宋末期就流传伍公老爷的故事了,到了元末明初,这里用水车造灰陶,一时间,沉水繁华起来。“曾有三个窑,村民种田地时挖深一点还能挖到陶瓷碎片,目前这个窑遗址也在伍公祠前,是县级文物保护单位了。”

两岸村民印象中,这个渡口以前一天至少上千人渡河,甚至离这里十几里地的人都要到这里来挑水磨豆腐。“也不知道为什么,可能水质适合磨豆腐,所以那时说沉水的豆腐,堡口的酒。”到了民国时期,扶夷江通航,新宁去宝庆、武汉等地要经过这里,过了这里就是险滩,所以当时不管高官还是富商都会下船,到伍公祠烧一炷香。“徐君虎去宝庆经过这里也来烧香。”陈德琏说,烧香保平安,可能也确实是伍公老爷保佑,来来往往的船只都平安渡过险滩。那时,伍公祠前一排都是店铺,一共有七座房子,有磨豆腐的、酿酒的、卖香烛的,这里因为烧窑,还是木柴的集散地,“很热闹,我们这里的黄豆、油菜也趁此机会上船,运往益阳、汉口。”

因为伍公祠,这里一直是义渡,一开始的渡船是陈氏祠堂凑钱做的。“摆渡就是村里信得过的人,渡工没工资,春秋两季挑箩筐去收稻谷,给半升、一升都都行,碰到正月里出去,还有人给糍粑,偶尔还有人留吃饭。”“我们往往不吃饭的,吃饭耽搁了,没人摆渡。”李永尧说后来私人的船摆渡就收钱了,具体收了多少年,他不记得了。再到2004年左右,重修伍公祠,又恢复了义渡。“现在我们是义务劳动,大概是我们讲义气,伍公老爷保佑,十里八乡的人又在这里热闹起来了。”

湘西大木树渡口:“彭师傅不出院,摆渡我们轮流帮他”

旧时大木树渡口是官渡,后来改为免费民渡,生产队时期村组给渡工记工分,一般是8-10分。

早上9点多的大木树渡口人声嘈杂,木槌捶衣服的节奏声、婴儿的咿呀学语声、放牛回栏的牛叫声在这里交织。牛打着饱嗝,一路拉下新鲜的牛粪,捡牛粪的老人乐了,“这傻牛,吃饱了就拉,正好捡回去放到晚稻田。”

“哎,都4天了,还没查出什么病,你们说该怎么办呢?”这时,几位村民走进大木树“渡工之家”。洗衣服的妇人问,“彭大喜还没出院吗?”村支书王太军摇摇头,“还没有,现在全身没力气,还不知道得什么病。”彭大喜的话题就此扯开了。40多岁的彭大喜是大木树渡口的渡工,条件很苦,村里对他格外关照。这次生病,住院好些天了,他们刚好看他回来。眼看就要收稻子和包谷,这是个生产渡,大木村的大部分田地都在对河,怎么办?“轮流帮他吧。”王太军沉思了一会儿,见大家没搭腔,他又说让自己父亲先带头。“要选一些身体健康,水性好,划船技术好的,这几天就用那条划桨的船。”大伙点点头,这事这么定下来。

大木树渡口在花垣县的渡口中较为特殊,在旧时,它是官渡,是连接花垣县和保靖县的要道。改成民渡后,村里自己凑钱做渡船摆渡,两岸村民往来不收取费用。而摆渡人则通过村民推荐集体选出来,“他们人缘好,因为过河不收钱,得靠自己打活粮。”王太军介绍,那时每到年底,渡工挑着箩筐,拿杆秤,挨家挨户收粮食。“除了跑自己村,还要走上十几里路去别的村子要粮。”渡工收粮并没有标准,大方的村民多给一些,碰到抠门的村民,一粒米都要不到。成立生产队时,渡工就是村组记工分,“他们的工分一般在8—10分之间,不会更多。”

彭大喜老实,但特贫困,为了照顾他,村民们让他摆渡。“这本来一直是义渡,但是我们为彭大喜破了例。”彭万云说,彭大喜太苦了,他还有位八十多岁的老父亲,一直住在离渡口不远的岩洞里。碰到涨水洞淹了,他就睡在船上。前几年,大木树渡口标准化改造,得知彭大喜的情况,花垣县地方海事局筹钱给他建了渡工之家,“这是个义渡,传承的都是爱心,他这么苦,也该来帮他。”宋新宇说,他们在施工时就在此给彭大喜建了两房一厅。考虑到他还有老父亲需要赡养,自己身体不好,村里人商议,干脆就收取一块钱一渡,资助彭大喜。这个渡口每到农忙时节,人过河、装粮食,忙得不可开交,对河的人需要出去打工,到花垣县的矿区做事都需要通过这个渡口,这样一来二往,还能保证彭大喜有些余钱。

“义渡是祖上传下来的,祖辈的规矩是希望后辈能继续传承这份爱心,到我们这一代,帮助彭大喜也是义渡的精神所在。”王太军说,彭大喜一日没出院,这个渡口他们轮流给他撑着,正说着,对河有人喊过河,王太军父亲王正阶麻利地上船,开始了第一轮摆渡。

武冈屈原渡口:这里“打活粮”的规矩因他破例

以前规定每户给渡工一升新米,后来称谷子。现在为了照顾他,村里人约好每渡5毛钱。

“先把这一船卸下去,对面还有好几船玉米了。”渡工李慎迁在驾驶室里喊道,他腿脚不便,不能帮忙卸货,坐在那里干着急。

8月初的屈原渡口异常繁忙,屈原庙这边900多人的100多亩田土都在对岸,农忙时节,渡工李慎迁随叫随到,忙得顾不上吃饭。作为老渡工,他的故事在渡口旁成了村民们不敢提及的往事。1970年代末,他妻子送公粮去粮站,船装得太满,在河里翻了,没救上来。“他有儿有女,但家庭困难,儿子是兄弟帮他带着,女儿现在嫁了。”李慎迁之后一直未娶,守着这个渡口,从那次起,这里再没有出过安全事故。

在武冈境内,屈原渡口历来繁忙,特别是在红星、红旗水电站没建成前,从这里一直可通航至邵阳、益阳、汨罗等地。“我们这里叫屈原庙,以前这渡口沿线很多跟屈原有关的建筑,如破烂的屈原祠,正在修复的屈原井。”村民李迪翻领着大伙找到了距屈原渡口50米处的屈原钓台,这块像乌龟的石头传说就是屈原到达此地钓鱼的地方。在邵阳地区,他们这里尤为特别,每年端午周边过五月十五,他们过五月初五,给外人的说法是,“屈原五月初五沉江,我们这里水运发达,信息发达,得知这个消息,那天是他的忌日,以前我们这里每年的五月初五赛龙舟。”

村民们沉浸在这些传说故事里。但不可否认的是,踏上屈原渡口,这里古老的石板路还在,沿着石板路一直往前走,那些沿江而建的商铺还有一些遗留,木框架的房子,临街开窗,透过拿货的窗口还能看到货柜。这些老铺子现在有的做了柴房,有的成了猪栏,没做他用的在一堆碎石和杂草中。“这条街以前有卖豆腐的、卖米酒的、卖饭的、卖盐的,还有药铺和客栈。”村民李小新说,就在上世纪六十年代,这些铺子还在,当地说“半里路,三拱桥”,每个拱桥旁都有铺子,每个拱桥旁都差不多有个临时渡口。当我们行至只剩下一间没有屋顶的屈子祠时,他们停下了脚步,“这就是屈子祠,你们不会相信,当年这里到处都是诗词碑,前面种满柳树。”靠着屈子祠的岸边就是临时渡口,当年装载货物,排队都能排两里路。“以前都是好大的船停泊在附近,送粮、小麦过河到资江。”那时候的屈原庙很多挑夫,他们每天揽的活计可以供养家里。因为渡口的繁华,李氏家族还在渡口边建起了李氏宗祠,让往来的路人都看看这个地方的文化。然而,赧水不通航后,这里的一切都停滞下来。大船不见了,一连三拱桥的渡口只留下了一艘渡船,载着两岸劳作的人们。在上世纪七十年代,李氏宗祠也毁得只剩下一面满是沧桑的门墙。

好在,义渡还在,别处很多渡口取消,这里过渡的人依然繁忙如昨。“渡口历来是义渡,除了生产队时给渡工几个工分,其余的,都是渡工自己打活粮。他一年去挨家挨户收粮食两次。”李迪翻从祖辈那里获知,以前每户规定给渡工一升新米,后来称谷子,每户称三四十斤谷子。而现在,“打活粮”在李慎迁这里破例了,村里人约好,每渡给他5毛钱,“他太苦了,有时候不懂事的人会问他,老婆都是翻船淹死的,还敢摆渡?”他只是笑笑,“正因为这样,我更应该好好摆渡。”

义渡

地理知乎

义渡,从古延续至今,最开始是富户善士捐田或募捐,义捐置产建渡,有的建立渡船会管理,逐代相传,多数义渡立碑刻文,以垂永远。过渡者不交过路费。

有记载的义渡很多,在清代末期洞庭湖旁曾设多处义渡,如华岳义渡、岳阳鹿角义渡、华容孤儿院义渡、南县南汉义渡、汉寿百禄义渡等。沅江洞庭救生义渡局创办最早,规模最大,其从事义渡、救生等,业绩卓著,为世人称道。中华人民共和国成立之后,改组为地方国营沅江运输处。

在偏远的湘西,义渡同样繁多。乾隆年间,桑植县苦竹坪陶祖盛捐资建渡四处,有的民渡系集资置舟或个人造舟自渡,向受益户收取钱粮或收过渡费以养渡,或以渔业兼之。嘉庆年间龙山县有20处义渡,咸丰年间,保靖县有36处义渡,清末桑植县有16处义渡,乾州直隶厅有11处义渡。

民国时期,各地依然保持义渡制,村民集资置渡居多,大庸县1949年有渡口45处,其中义渡14处,渡田379亩。

文/潇湘晨报记者伍婷婷 图/卢七星